コラム

- 2022年10月25日【2022年10月施行】社会保険の適用対象拡大の要件や対応方法について

- 2021年7月6日債権回収の時効はどのくらい?売掛金の時効更新方法(中断)について弁護士が解説

- 2021年4月28日債権管理・回収業務における債権回収会社と弁護士の違い

- 2021年3月1日テレワーク(在宅勤務)の導入と労務管理について

- 2020年3月6日民事執行法における財産開示手続の改正について

この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON

茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。

代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

企業様向け相談実施中

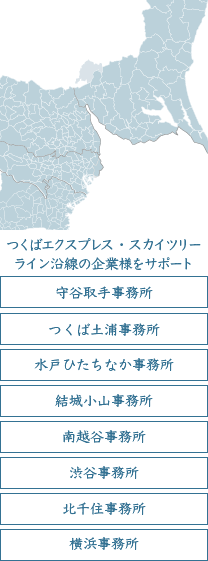

法律事務所 DUON では企業の担当者様または管理職・役員・経営者の方を対象に法律相談を実施しておりますので、お気軽にご利用ください。

※担当外や一般的な質問を目的としたものは法律相談の対象外とさせていただいておりますので予めご了承ください。

新規相談予約センター:050-8881-2913(相談予約受付時間:平日10時~17時)